亙亙戞嶰庬揹婥庡擟媄弍幰乮揹尡嶰庬乯丂庴尡寁夋亜亜丂丂儗儀儖丂仛仛仛仛仚乮儗儀儖崅偔偰傃偭偔傝乯丂亙揹尡亖揹婥帋尡亜

夛幮偲娭傢傝偺偁傞偙偺帋尡丒丒旕忢偵擄偟偄丅崅峑偱揹婥偺庼嬈偐傜揹婥偺岞幃側偳傎偲傫偳巊偆偙偲偑側偔丄侾偐傜偺僗僞乕僩偵嬤偄丅係壢栚偁傝丄壢栚枅偵崌奿偟偰俁擭偱係壢栚慡偰傪僋儕傾偱偒傞偐両俆侽偺庤廗偄偵偟偰偼彮偟僴乕僪儖偑崅偄偐傕丠 |

| 偙偺庴尡傪偡傞僉僢僇働偵側偭偨偺偼丄恾彂娰偵偁偭偨僷儞僼儗僢僩乽搶嫗搒恖嵽奐敪僙儞僞乕丂僉儍儕傾傾僢僾島廗乿偺梊掕昞丅揹尡嶰庬侾壢栚傪搚擔傪棙梡偟偰栺係擔娫愱栧妛峑偱侾俇侽侽墌偱曌嫮偱偒傞丅埲慜偐傜揹尡俁庬傪峌棯偟偨偐偭偨偺偱偡偖偵怽惪丅摉慠俀侽侽俇擭俆寧乣俈寧傑偱搚擔傪棙梡偟偰庴島偡傞偲偄偆僴乕僪側忬嫷偵側偭偨丅 |

|

壓婰傪庴島丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

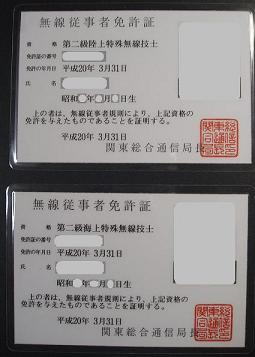

侾乯僉儍儕傾傾僢僾島廗乮棟榑乯丂晲憼栰媄弍愱栧妛峑偵偰丂俀侽侽俇擭俆乛侾俁丄俀侽丆俀丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

俀乯僉儍儕傾傾僢僾島廗乮揹椡乯丂敧墹巕媄弍愱栧妛峑偵偰丂俀侽侽俇擭俆乛侾係丄俀侾丆俀俉丄俇乛係丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

俁乯僉儍儕傾傾僢僾島廗乮婡夿乯丂敧墹巕媄弍愱栧妛峑偵偰丂俀侽侽俇擭俇乛侾侾丄侾俉丆亙俀俆寚惾丄俈乛俀寚惾亜丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

係乯僉儍儕傾傾僢僾島廗乮朄婯乯丂晲憼栰媄弍愱栧妛峑偵偰丂俀侽侽俇擭俈乛侾俆丆俀俀丆俀俋

俀侽侽俇擭俉寧俀侽擔帋尡摉擔丗崱夞偼擄偟偝傪幚姶両僷僗傪寛掕丅帋尡摉擔偼戞堦庬揹婥岺帠巑庴島偵偟偨丅棃擭揹婥岺帠巑庴尡偵岦偗偰偺嵞寁夋傪偡傞帠偵偟偨丅

|

|

亙亙戞嶰庬揹婥庡擟媄弍幰乮揹尡俁庬乯偺僠儍儗儞僕亜亜儗儀儖丂仛仛仛仛仚乮俀侽侽俉擭俋寧庴尡乯

俀侽侽俇擭揹尡嶰庬偺島廗夛傪庴島偟偨偑丄儗儀儖偑崅偔嬃偒丄儗儀儖傪壓偘俀侽侽俈擭戞擇庬揹婥岺帠巑丄俀侽侽俈擭戞堦庬揹婥岺帠巑偵挧愴丄崌奿丅偦偟偰揹婥偺婎慴偑傢偐傝偮偮偁傞偲偙傠偱丄俀侽侽俉擭庴尡挧愴偡傞偙偲偵偟偨丅俀侽侽俉擭俀寧巒摦奐巒丂乣丂搚擔恾彂娰偱侾侽帪乣侾俈帪傑偱揹椡偲朄婯傪曌嫮乣俀侽侽俉擭俋寧俈擔偵庴尡両

亙庴尡寢壥丂懍曬乮僆乕儉幮乯偵偰丄揹椡俇俆揰丄婡夿俇俆揰丄朄婯俉侾揰丄棟榑俁俆揰偱俇侽揰埲忋偼崌奿側偺偱俁壢栚崌奿両亜

揹婥庡擟媄弍幰偲偼丄揹婥愝旛丒揹婥岺嶌暔偵偍偗傞堐帩丒娗棟丒塣梡偵娭偡傞曐埨娔撀幰丅

帋尡帪婜丗揹尡嶰庬偼丄俋寧弶弡偺擭侾夞

帋尡撪梕丗嘆棟榑丄嘇朄婯丄嘊婡夿丄嘋揹椡丒丒乮壢栚崌奿偼俀擭娫桳岠乯

崌奿棪丗俇乣俉亾掱搙乮係壢栚傪侾夞偱崌奿乯

帒奿撪梕丗 戞堦庬丄戞擇庬丄戞嶰庬偵傢偐傟偰偄偰埖偊傞愝旛偑堘偆丅堦庬偼揹椡夛幮丄擇庬偼戝婯柾側廀梫愝旛偑偁傞帠嬈強丄嶰庬偼堦斒帠嬈強側偳丅

庴尡椏嬥丗僀儞僞乕僱僢僩怽惪丗係俉俆侽墌

廇怑丗偐側傝桳棙丅

|

| 侾乯揹椡傪俀侽侽俉擭俀寧傛傝夁嫀栤庡懱偱曌嫮丅乮庡偵恾彂娰丄帺戭乯 |

嘆崌奿惛慖俁俀侽戣丂揹尡嶰庬栤戣廤乮搶嫗揹婥戝妛弌斉乯傪棙梡丅仼屆偄夁嫀栤偲偁偲偱傢偐偭偨丅

嘇偦偺屻丄俫俀侽擭搙揹尡戞俁庬夁嫀栤戣廤乮揹婥彂堾乯偱夁嫀栤傪帋尡曽幃偱幚巤丅 |

摉弶偼丄俁侽揰傕庢傟側偄忬嫷偱丄俁儢寧屻偺俆寧偵偼俈侽揰偔傜偄傑偱忋偑偭偰偒偨丅 |

| 俀乯朄婯傪俀侽侽俉擭俆寧傛傝夁嫀栤庡懱偱曌嫮丅乮庡偵恾彂娰丄帺戭乯 |

嘆俫俀侽擭搙揹尡戞俁庬夁嫀栤戣廤乮揹婥彂堾乯偱夁嫀栤傪帋尡曽幃偱幚巤丅 |

俆寧枛丗傑偩傑偩俁侽揰埵偟偐庢摼偱偒偢丅 |

俁乯僉儍儕傾傾僢僾島廗偺庴島

丂丂乮敧墹巕媄弍愱栧妛峑偵偰乯 |

乽姰慡儅僗僞乕僔儕乕僘乮僆乕儉幮乯乿偵傛傝島廗夛偑峴傢傟傑偟偨丅慡偰擔梛偺侾侽丗俁侽乣侾俇丗侾俆傑偱偺帪娫懷偱偡丅

嘆棟榑庴島丂係乛侾俁丄俀侽丆俀俈丄俆乛係

嘇揹椡庴島丂俆乛侾侽丄侾侾丄侾俉丄俀俆

嘊婡夿丂丒丒丒丒怽惪偟傑偟偨偑丄崱夞偼偙偺婜娫傪揹椡丄朄婯偺夁嫀栤偵偁偰傑偟偨丅

嘋朄婯庴島丂俈乛俇丄侾俁丆俀侽丆俀俈

|

摿偵朄婯偑椙偐偭偨丅帋尡栤戣偺嶌惉偵傕偐偐傢偭偨偙偲偺偁傞曽偱偟偨丅

嘆椺偊偽栤戣傪嶌偭偨傜丄栤戣扴摉幰撪偱丄乽偙傫側偵擄偟偄偺偼帺暘偵傕夝偗側偄乿丅

嘇愱栧壠側偺偱帺暘偺峫偊偱栤戣傪嶌偭偰偄偔偲偳傫偳傫擄偟偔側偭偰偄偔偺偱夁嫀栤傪彮偟曄宍偝偣傞丅

嘊梊憐栤戣廤偑弌偰偄傞偑丄偦偺杮傪尒側偑傜帋尡栤戣偺専摙傪偡傞偺偱偦偺傑傑弌傞偙偲偼側偄丅

嘋夁嫀栤傪傗傟偽傗傞傎偳丄弶傔偰偺栤戣偱傕摎偊偑姶偱暘偐偭偰偔傞丅

嘍朄婯偺杮傪娵埫婰偟傛偆偲偟偰傕柍棟偑偁傝帪娫傕偐偐傝朄婯壆偵側偭偰偟傑偆偺偱俛偺寁嶼栤戣偱揰悢傪侾栤偱傕妋曐偡傞偙偲偑戝愗丅丂 |

| 係乯亙揹椡亜亙朄婯亜侾俀擭暘夁嫀栤偺儘乕儔乕嶌愴丅 |

夁嫀栤偺儘乕儔乕嶌愴幚巤丅

嘆夁嫀栤娫堘偭偨晹暘偺夝愢傪尒偰棟夝丅

嘇栺俋擭暘幚巤丅

嘊俋擭暘傪俀乣俁夞幚巤偟儅乕僋丅棟夝偱偒偰偁偭偰偄傞亖仜丄傛偔暘偐傜側偄偑偁偭偰偄偨栤戣亖仮丄棟夝偱偒側偔娫堘偭偨栤戣亖亊

嘋娫堘偭偰偄偨栤戣偩偗傪傑偲傔偨僔乕僩嶌惉丅

嘍嵞搙丄儅乕僋偟側偑傜夝摎丅摨偠傛偆偵娫堘偭偰偄偨栤戣偩偗傪傑偲傔偨僔乕僩嶌惉丅

嘐丒丒丒丒偙傟傪孞傝曉偡偲夁嫀栤偼傎傏俋侽揰埲忋庢傟傑偡丅嬯庤偩偭偨栤戣偑丄偙偺曽朄偱媡揮偟摼堄側栤戣偵側偭偰偟傑偆偺偑婐偟偄丅

丂弶傔偼揹椡仺朄婯傪峴偄傑偟偨偑丄偦偺娫偵揹椡傪朰傟偰偄傞忬懺偱偟偨丅俀乣俁夞丄儘乕儔乕傪揹椡仺朄婯偲峴偄丄寢壥揑偵丄揹椡夁嫀栤俇夞丄朄婯夁嫀栤俆夞傪俋擭暘丅侾侽丄侾侾丆侾俀擭慜偺栤戣傕奺俀夞掱搙峴偄傑偟偨丅崌寁偱栺侾侽俇侽栤偺夁嫀栤傪峴偄傑偟偨丅乮夝摎僔乕僩傪僇僂儞僩乯

|

帋尡侾廡娫慜偵偼丄揹椡丒朄婯偲傕偵夁嫀栤俋擭娫偼俋侽揰埲忋妋曐丅捛壛侾侽丆侾侾丆侾俀擭偼俉侽揰埲忋偱偟偨丅

棟榑丒婡夿偼棃擭搙丄廫暘峴偆偮傕傝偱崱夞偼丄夁嫀栤偼枹拝庤偱偡丅

丂 |

| 俆乯帋尡摉擔乮俀侽侽俉擭俋寧俈擔乯 |

侾丆棟榑乮俋丗侽侽乣侾侽丗俁侽乯丗壗傕傗偭偰偄側偐偭偨偑暘偐傝偦偆側寁嶼栤戣偼彮偟帪娫傪偐偗丄慡偔暘偐傜側偄栤戣偼丄慖戰偺姶偱夝摎丅揹椡偵岦偗偰憗乆偵戅弌丅

俀丆揹椡乮侾侾丗侾侽乣侾俀丗係侽乯丗栤戣偼夁嫀栤偲帡偨栤戣偑栺俀侽亾掱搙丅慡懱揑偵夁嫀栤偲堘偆姶偠偱丄俛寁嶼栤戣偼壗偲偐寁嶼偟偰偺夝摎丅嵟屻偵尒捈偟傪俀夞掱搙峴偄帪娫廔椆丅

俁丆婡夿乮侾係丗侽侽乣侾俆丗俁侽乯丗壗傕傗偭偰偄側偄偺偼棟榑摨條丅僾儘僌儔儉栤戣偼彮偟暘偐偭偨偺偱帪娫傪偐偗偰夝摎丅朄婯偵岦偗偰憗乆偵戅弌丅

係丆朄婯乮侾俇丗侾侽乣侾俈丗侾俆乯丗夁嫀栤偲帡偨栤戣偑栺俁侽乣係侽亾掱搙丅慡懱揑偵夁嫀栤偲堘偆姶偠偩偭偨丅摿偵俛寁嶼栤戣偼夁嫀栤偵柍偄傛偆側栤戣偱丄俁夞傎偳娫堘偄偵婥偢偒摎偊傪曄偊丒丒丒戝忎晇偲偄偆夝摎傪尒偄偩偟偨丅嵟屻偵尒捈偟傪俀夞掱搙峴偄帪娫廔椆丅

|

俁壢栚崌奿両両

僆乕儉幮俋乛俈偺懍曬乮崌奿俇侽揰埲忋乯

侾丆棟榑亖俁俆揰乮摉慠偺寢壥丄憐掕撪乯

俀丆揹椡亖俇俆揰乮戝忎晇側柾條偱偡乯

俁丆婡夿亖俇俆揰乮扞傏偨丒丒栤戣側偟両乯

係丆朄婯亖俉侾揰乮埲奜偲儈僗偁傝乯丂

婡夿偼夁嫀栤傪慡偔偟側偐偭偨偑崌奿傜偟偔帺暘揑偵偼廫暘偡偓傞寢壥偱戝枮懌丅棃擭搙偼棟榑偵廤拞偐両両 |

丂丂 丂丂 丂丂

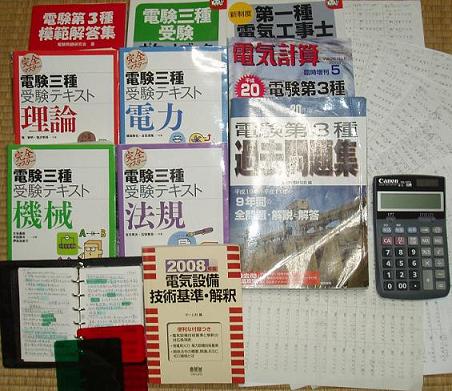

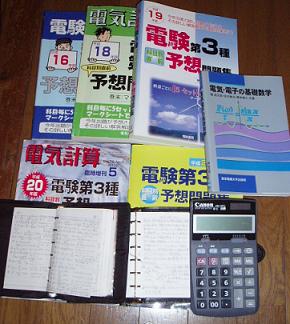

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂棙梡偟偨彂愋摍丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂崱夞偺帋尡栤戣

亙庡娤揑儀僗僩侾亜

丂丂揹尡嶰庬夁嫀栤戣廤俋擭娫乮揹婥彂堾乯丒丒丒夁嫀栤廤偲偟偰椙偔傑偲傑偭偰偄傞丅丒丒丒儘乕儔乕嶌愴偱帺嶌偺夝摎梡僔乕僩偲嫟偵棙梡丅

亙椙偐偭偨僥僉僗僩亜

丂丂姰慡儅僗僞乕丂揹尡嶰庬僔儕乕僘乮僆乕儉幮乯丂俀侽侽俉擭搙敪峴丒丒丒丒敪攧偝傟偨偽偐傝偱嵟怴偺夁嫀栤偲嵟嬤偺孹岦偑椙偔弌偰偄傞丅

亙椙偐偭偨庤抜亜

丂丂嘆嵍壓偺夁嫀栤偺億僀儞僩傪帺暘偱傑偲傔偨僔僗僥儉庤挔丒丒丒栤戣偺夝偒曽偺帺暘棳傪傑偲傔偨傕偺丄朰傟偨偲偒偵尒捈偡偺偵旕忢偵桳岠丅帋尡捈慜傕桳岠偩偭偨丅

丂丂嘇夁嫀栤偺儘乕儔乕嶌愴乮崱傑偱偺崙壠帋尡夁嫀栤偼慡偰偙偺曽朄乯

亙揹戩亜

丂丂俠倎値倧値丂俫俽亅侾俀侽俿俴丂乮侾俀寘偱僉乕攝楍偑岠棪揑偲姶偠丅帋尡僙儞僞乕偵栤偄崌傢偣偨偲偙傠俷俲丅俋俉侽墌両側偺偱俀屄峸擖偟夛幮偱傕棙梡拞乯

|

亙亙戞嶰庬揹婥庡擟媄弍幰乮揹尡俁庬乯偺嵞僠儍儗儞僕亜亜儗儀儖丂仛仛仛仛仚乮俀侽侽俋擭俋寧庴尡乯

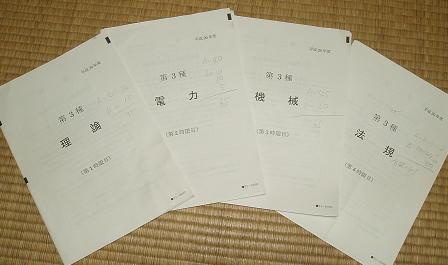

俀侽侽俉擭揹尡嶰庬偺庴尡偱俁壢栚崌奿偱巆傞偼棟榑偺傒両丂侾壢栚廤拞偱俁擭栚偵帩偪墇偟偨偔側偄偨傔偵俀寧傛傝搚擔偼恾彂娰偱俉帪娫偼曌嫮偡傞忬懺傪僉乕僾丅俋寧庴尡傑偱偵栺俇侽侽帪娫偼曌嫮偟偨偲巚偆丅

亙庴尡寢壥丂懍曬乮僆乕儉幮乯偵偰丄棟榑俆侽揰偱俇侽揰偵偼撏偐偢両丂偦偺擭偺崌奿幰忬嫷偵傛傝丄崌奿揰偑壓偑偭偰偔傞偑丄俆俁揰傑偱壓偑偭偰偒偨偑丄晄崌奿丅億僇儈僗偑捝偄亜

斀徣丗嘆夁嫀栤偲帡偨栤戣偱摨偠栤戣偲嶖妎偟億僇儈僗丅嘇慄偺埵抲傪撉傒娫堘偊億僇儈僗丅嘊栤戣偺堄恾傪峫椂偣偢慖戰儈僗丅偲庢傟傞栤戣俁栤傪摝偟偰偟傑偄俇俆揰傑偱偼庢傟偨偲夨傗傑傟傞寢壥偩偭偨丅偙偺尰嵼偺儗儀儖傪峏偵梋桾傪帩偭偰帋尡偵棫偪岦偐偊傞傛偆偵侾擭傪偐偗偰杹偒傪偐偗偰偄偒偨偄丅傑偨帋尡姷傟傕昁梫側偨傔丄儗儀儖偑俁庬偺忋偲尵傢傟傞僄僱娗乮揹婥乯傕俉寧庴尡傪峴偄寁夋揑偵帋尡姷傟偡傞梊掕丅

|

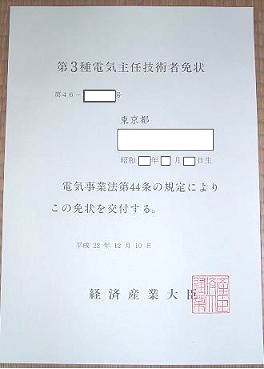

亙亙戞嶰庬揹婥庡擟媄弍幰乮揹尡俁庬乯偺嵞僠儍儗儞僕亜亜儗儀儖丂仛仛仛仛仚乮俀侽侾侽擭俋寧俆擔庴尡丄俀侽侾侽擭侾侽寧侾俋擔崌奿乯

嶐擭乮俀侽侽俋擭乯偼丄偁偲俁揰偲尵偆偲偙傠偱晄崌奿丅捝偐偭偨両揹尡嶰庬偺棟榑丂偼丄栤戣偑帺暘偵崌偭偰偄傟偽崌奿偐側丠

偲偄偆姶偠偱丄偁傑傝柍棟傪偟側偄掱搙偵嶐擭偺栺侾乛俁掱搙乮俀侽侽帪娫乯偟偐曌嫮偟偰偄側偄丅

庴尡寢壥丗

丂侾侽寧侾俋擔偵帋尡僙儞僞乕偺俫俹偵偰崌奿幰堦棗偵弌偰偄傞偙偲傪妋擣両両両

棟榑偑崌奿偟偨偙偲偱俁擭偱係壢栚崌奿偲側傝丄柶忬傪庢摼偱偒傞偙偲偵側傝傑偟偨両

丂傕偟崱擭丂棟榑偑晄崌奿偩偭偨応崌偼丄偡偱偵崌奿偟偰偄傞俁壢栚傕桳岠擭搙傪夁偓偰偟傑偆偨傔丄

慡壢栚偼偠傔偐傜丄庴尡傪傗傝捈偡偲偙傠偩偭偨丅庴偐偭偰傛偐偭偨乣丅

偙傟偱傗偭偲儃乕僩偱偨偭傉傝妝偟傔傞両

庡懱偺曌嫮偼丄嶐擭傑偲傔偨儅僀僲乕僩丂偲丂揹尡俁庬梊憐栤戣廤乮揹婥彂堾乯俆嶜乮俫侾俇擭丄俫侾俉擭丄俫侾俋擭丄俫俀侽擭丄俫俀俀擭乯

棟榑栤戣偺岞幃乮栺侾俆侽乯偺娵埫婰丅棟榑庴尡偱偼丄岞幃摍傪娵埫婰偡傞偙偲偑昁梫偲巚偭偨丅

娵埫婰偡傞撪梕傪嶌傝忋偘傞傑偱偵丄嶐擭係乣俆儢寧偐偐偭偨偺偑堦斣戝曄偩偭偨偐傕偟傟側偄丅

丂 丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂

丂崱夞丄庡偵棙梡偟偨栤戣廤偲嶐擭搙傑偲傔偨庤挔俀嶜丂丂丂丂娙慺側柶忬偑撏偒傑偟偨丅俁擭娫偺拁愊偱偡丅

|

|

|

|

帒奿偺徯夘 N倧丏1傊丂丂丂丂帒奿偺徯夘 N倧丏俀丂丂丂丂帒奿偺徯夘 N倧丏俁傊

|