ボートの修理と艤装

<2010-2012>

トップに戻る

| シンの沖釣り「まめ釣行紀」へようこそ!! ボートの修理と艤装 <2010-2012> |

トップに戻る |

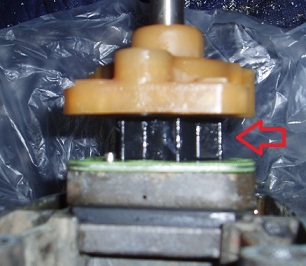

| 福真丸Ⅱ(2013年へ行く) 福真丸Ⅱ(2014年~へ行く) ・HOMEへ行く ************************************************** ボート:YAMAHA Fish-22<福真丸>整備記録 2010年~2012年 ************************************************** いつかはマイボートで釣りを楽しんでみたいと、一級小型船舶操縦士まで免許を取得。しかし年間係留費は東京~神奈川~千葉付近では50万以上。しかも一回出船毎に船の上げ下ろしで5000円。燃料費で100馬力以上だと一回出船で4~5000円程度かかる。これでは乗合船のほうが、釣り自体を十分楽しめて、おこずかいの範囲で十分楽しめる。と思ってはいたが船体オークションを見ては、ポータボートやトレーラブルボートもいいのではと考えていた。久々に船体オークションを見ていたら、このボートが出品されていたので試乗後に落札! 2009年12月からマイ・ボートのある生活となった。現地修理だけでなく自宅でも、ボートから外してきた部品の修理、補修・トラブル解消を考え・釣るための方法も考え・アイデア探しに近くのジョイフルホンダ、カインズマートで材料の調達、オークションで掘出物を見つけては落札・・・と、とにかくやることがたくさんあるし、小使いもすぐに底をつく。レストアをネットで検索すると「作業スペースの確保、部品集め、整備書、解説書、カタログなどの資料収集など、多くの資金と、構造や考証に関する知識が要求されることから「リッチな大人の趣味」と言われている。」とあった。リッチとは言えないが、大人の趣味には間違いなさそうだ。年代物ということを承知の上で購入し、レストアも大変だが、ボートの構造も分かるし、愛着がわいてくる。手入れが行き届いた、自分の釣りスタイルにマッチした、より安全なボートにして、釣果を上げていくことができればと思っている。 2009/12/8 譲渡書、船検証が自宅に届きました! ボートの名前は、安全が継承される期待を込めて、 いままでの名前の一字「福」をいただき、自分の名前を一字付け、 「福真丸」 にしました。 ・サブエンジンの取り付け 2009/12/19 「いのせマリン日立」さんで中古9.9馬力2サイクル、タンク12L、プライミング、チューブ等を購入し、来週取り付け、そのまま船検 することにした。本来は22年7月まで有効だったがエンジンが変わると臨時検査が必要となる。臨検の半年後にまた船検では出費 が2重になるので思い切って、H22年7月船検→H21年12月船検とした。 9.9馬力エンジン取り付るが混合比50(ガソリン):1(オイル)を作りタンクに入れなくてはならない。YAMAHA2ストローク船外 機オイルと燃料混合容器をホームセンターで購入。 専用オイルと混合容器(ガソリン5の時、オイルも5に補充し混ぜれば50:1ができる) 2009/12/19-20 ①予備エンジン9.9馬力をレバーブロックで吊り下げ、桟橋に角で、福真丸に取り付けてみた。取り付け高さは、前の人が付けていた 板で丁度良い高さかな?(但しハンドルが船の角にあたるので左に船を向けるときは一回ハンドルを持ち上げなくてはならない。これは どうしようもないのでこのままとするがハンドルのみアームを取り付け予定。)燃料タンク、プライミングポンプ、チューブも取り付け、混合 燃料50:1で試運転したところ、問題なく回ることが分かった。このハンドルがあたる問題で右に付けては?と思ったが、バランス的 に左に付けて操縦とのバランスをとるためとのこと。将来的には、操縦席でスロットル、ハンドルが使用できるような物もあるが非常に 高価であるため、エンジンにバー取りつけることにした。 予備エンジンを吊りながら、エンジン支板を交換(交換前) ②取り付け板が古いため、板がかなりしなるため、一枚板(2バイ*4の腐食防止剤付の物)カットしてもらい、腐食防止剤を購入し塗布。 ボルトのネジが出っ張らないように加工し、ハンドドリルで穴を開け、取り付け実施。 こんな感じでかなり弱くなっていました。 キシラレコートという高価な防腐材を塗り座金の入る部分を-ドライバーをノミにしてくりぬいた。 ③5時間30分でエンジン据え付けが終わり、無事、川で試運転。9.9馬力はやはりパワーがなく、走りが遅くプロペラだけ勢い良く回っている感じ。 バックに入れると船の後ろに相当の水がぶつかる。もう少し、取り付け位置が下になれば良いのにと思うがハンドルがあたってしまうため後日、 良い位置を探し出すことにした。 ハンドルがボートの角にあたってしまう。 主機トラブル発生時でもサブエンジンで帰港できるので安全確保がすこしできた。 工具が少ない中でなんとかできあがり。 2009/12/27 点火プラグ予備(60馬力6H2用B8HS-10*3/9.9馬力682K用B7HS-10*2)の船内保管実施。(プラグがかぶった際の予備) 2010/1/9~10 ①グロメットステアリング(1140円)破れが著しかったので交換。操舵用ワイヤ、アクセルワイヤをまとめてグロメットステアリングから 出るようにした。アクセルワイヤを一旦抜いたので、アクセルレバー部のグリスアップ実施。 ②操舵ワイヤを一旦抜いたので内部を確認すると、インナースリーブに著しい錆発見。その部分が錆びてハンドルが動かなくなるらしい。 ③各ワイヤーに紫外線防止用のカバーをしました。紫外線で被服がボロボロになり、内部が錆び付き交換することが多いそうです。 1本が高価なので早めの対策が必要とのこと。破損していたワイヤーカバー(FRP製)を交換しました。 2010年1月16日~17日/2010年3月14日 ①ひび割れたレールハンド(グレー GW-3(2個))を新品にしました。(2個で1600円)安価ですが見栄えが良くなりました。 この部分は内部が木であり、太い木ねじでいろいろと丈夫に付けられる部分であると判断しました。 ・トップカウリングの塗装 INDEXへ戻る 2010/1/20~24 ①主エンジン・トップカウリングの著しいペイント剥がれを改善するため、自宅へ持ち帰り、作業した。 ・ステッカー剥がし 使用したもの:車用品売場のステッカーはがし・DIY売場の強力雷神・スキー板ワックススクレーパー・ドライヤー ステッカーはがし+ドライヤー温風で少し剥がし易い。スクレーパーは力が入れやすくなった。(片面約3時間) 大きなホチキスを21個 取りゴムを分離、スコッチ・ブライトで今までのペイント面を磨く。 ・カウリングにスプレー(3回塗り) 使ったもの:ヤマハワイズギア、船外機用スプレー(メタリック マリンシルバー金属一般用:成分ニトリルセルロース、合成樹脂(アクリル)) ・エンブレムのメッキ除去と塗装 60表示のエンブレムは、メッキ剥がれがひどいため全面剥離、メッキ調塗装→マスキング→黒塗装→クリア塗装 YAMAHAエンブレムは、メッキがまだ大丈夫なので、マスキング→黒塗装→クリア塗装 出来上がったエンブレムと塗ったスプレー トップカウリング・ゴムの一部の交換 ウルトラ多用途 SU(超弾力接着剤)・カッターナイフ・耐水ペーパーでV型ゴムを 紙ヤスリやカッターで成形し、ゴム質の瞬間接着剤で取り付けた。 ・組立実施 エンジンカバーのゴムは、ステンホチキスで止められていたが、ステンレス針金をホチキス変わりにしてゴムを取り付けた。 エンブレムの取り付け。 その1日後、クリアー(車用ボディーペン)を3回(ほぼ30分間隔)重ね塗りした。より一層光沢が出た。ペンキだけの表面よりも、 状態が長持ちするらしい。 ペイント(マリンメタリックシルバー、1720円*2本)と出来上がったトップカウリングシールは高価なのでなし。(1万6千円程度) 右写真は最後に塗ったクリアー。 2010年1月30日~2月1日 INDEXへ戻る ①サブエンジン用にパイプ+ティー を利用したハンドルバー白の取付(本来のハンドルは立てておく) ②サブエンジンのマウントを改善するため、サブエンジンを吊る。(鉄柱とエンジン間にスポンジでを入れエンジンを保護) エンジンを低く、後ろに取付けることで、前進・後進走行が改善できるとわかっていたので、思い切って30mmの木板を入れて、 現マウントを30mm後ろにし約10mm高さを切断。8mm*100mmボルト→10mm*150mmボルトに変更。 木板に キシラレコート塗布後、組立、試運転したところ、走行ロスが激減。バック時トランサム(エンジンのつく板)に水流があたらなくなった。 2010年2月1日撮影(エンジン周りの見栄えが良くなりました) (トップカウリング・ペイント補修後・サブエンジンハンドル交換・ロープの交換) プラグキャップを交換(1個のみ) エアフィルターのネジが取れなくドリル対応 動き良、ゆるみ無・・・? 2010年2月13日/2010年3月14日 1)エンジン取扱説明書をオークションで安価に購入。電装配線図、エンジン仕様、各箇所の点検方法が出ており、知らなかったことが 多数でており購入して良かった。例えば下記のことが分かった。 ①スターターは5秒ほどで、始動しない場合は10秒ほど待ってから、再始動。短時間の連続始動は良くない。 ②非常スタートでフラマグカバ(ボルト3本)を外し、フライホイルにエマージェンシースタータロープを2~3回巻付け引張る。 (バッテリ無でスタート可) ③暖機運転は、エンジン始動後低回転で3分間おこなう。これをおこたると船外機の寿命は著しく短くなる。 ④オーバーヒートアラームが703リモコンレバーに付いている。ブザーが鳴りやめば通常走行可能になる。 ⑤トリムタブ調整。試運転を行い船の荷を左右均等に積み、流れの静かな場所で次を行う。船を真っすぐ走らせ、 船が右旋回しやすい=トリムタブ後端を左方向に回す。左旋回しやすい=トリムタブ後端を右方向に回す。 2010年2月20日、4月10日 バッテリーシステムの改造(配線図) INDEXへ戻る バッテリーを安全のために2個(85D、95D)を積んでいるが放電防止で乗船のたびに、接続~解放を行う手間があり、 スイッチを購入した。入手した船外機取説の配線図と Y'SGEARバッテリースイッチの配線図を見ながら配線を考えていたが F1、F2という端子がよく分からなかったが、漁船などの大きな船でオルタネータ、レギュレータを 単独で持っている場合などに使用するとのアドバイスで、やっと理解できた。下記が配線図で4月10日に配線を実施した。 (黒=既存ライン、赤=新規追加+12Vライン、青=新規追加GNDライン) ・メリット: 毎回バッテリーのつなぎを行っていたが、ダイヤルを移動するだけで、<OFF>~<1バッテリ>~<1+2バッテリ>~<2バッテリ>に 変更できるため、主エンジンで運航中に、弱い方のバッテリーに充電したり、両方のバッテリーに充電したりすることがすぐに出来るように なった。また帰りに端子を外さなくても、電源をOFFできるようになり、手間を省けるようになった。 <2010年 3月~> INDEXへ戻る 1)キャブ:不調キャブの取り外し、自宅へ持ち帰り → キャブレターの分解洗浄~組立(自宅にて実施)へ行く 2)プロペラ・ジョイント部グリスアップ(海水に強いヤマハグリースDが必要) 主機(60馬力)プロペラとりはずし(合いマークも実施) 魚網?釣り糸?がかなり絡まっていた! シール部品の疑問。ゴムシールの上にシール押さえのようなもの。 錆付くとプロペラが取れなくなり大変。 サブエンジンも部品数は少ない 「いのせマリン日立」さんに確認したところ、漁網が熱で固まった物と判明!定期分解が必要とわかりました。 <エンジン不調> INDEXへ戻る 2010年2月10日/2010年3月14日 主機(60馬力)の低速~中速 吹き上がりが悪い。 以前オートバイ屋の人に確認したところ。下記が考えられるとのこと。 1)3気筒とも同時にキャブが悪くなることはあまり考えられなく、マフラーの可能性がある。可能ならば、マフラー出口に液体を吹いて、乾き具合 から温度の違いでどの気筒が悪いか診断できる。特にバックする際に顕著に吹き上がりが悪いとすると後方からの背圧が影響するマフラーが 充分に考えられる。→マフラーは、エンジンの真下にあり、エンジンを持ち上げないと駄目で、トラブルは非常に少ないとのアドバイスあり。 2)点火プラグの汚れ →新品に交換したが全く変化無く悪い。また外した点火プラグは中心部がキツネ色に近いので良い燃焼状態であることと思われる。 3)キャブレターのニードル部(オイルと燃料を混合し霧状にして燃焼室に送る部分)のオイルによる汚れ →2010年3月14日に分解したところ、ニードルが無く、オリフィス(ジェットプラグ)しか無いことが判明。低速オリフィス、高速オリフィスの 2種類があるため、特に低速オリフィスの目詰まりを確認予定。 4)マフラーのつまり(カーボンでつまり、排気がうまくできなくなった) →チェックは無理。エンジンの真下に排気され、過去にマフラーの不具合は無いとのこと。 5)船外機取扱説明書を入手したところ、タンク内ガソリン供給口にもフィルターが付いているとのこと。点検の必要があることがわかった。 →2010年3月14日確認したが、綺麗だった。燃料タンク内も著しい、よごれなし。(そのうち内部洗浄予定) 6)キャブクリーナーを購入し、自宅へキャブを持ち帰った。(2010年3月14日) ・キャブレターの分解洗浄~組立(自宅にて実施) INDEXへ戻る 2010年3月20日~28日、4月11日 低速での加速が著しく悪くなったため、キャブレターの点検をすることにした。現地での短時間作業ではなく、自宅でジックリと取り組むことにした。 結果: <原因>フロート室に著しい汚れ(土、腐食、コンタミ・・小さなゴミ)があったため、燃料ライン目詰まりで燃料が流れにくくなったためと思われる。 <対策>燃料系を清浄に保つ必要がある。 ①腐食・錆によるコンタミ防止としてフロート室内部の改善。 アルミ腐食部分の進行防止で表面処理実施、錆びたネジをステンレス製に交換実施。 ②定期的(約1年)なキャブレター分解清掃。 ③燃料ライン点検時にコンタミ混入防止。 <分解・洗浄・組立・エンジン組立・試運転> 3月14日の不調キャブ ①分解前は、著しい土汚れあり。各キャブレターを切り離し、上中下位置をマークし分解開始。(これより自宅作業) ②フロート室に著しい汚れと、小さなゴミが何粒かでてきた。(中位置キャブが写真のようにひどかった) ③真鍮部品はキャブレタクリーナで漬け込みが有効。1時間でピカピカになる。アルミはパーツクリーナ洗浄。 ゴム部品はウェスで軽く汚れをとったところ、硬化、割れがみつかり交換が必要であるとわかった。 ④「いのせマリン日立」さんに相談したところ、調達できるゴム部品3セットを自宅まで郵送してもらえるとのこと。組立の目処が立ち、 本当に助かりました。ありがとうございました! ⑤アルミ部品の腐食している部分を表面処理~水洗い実施。清浄な状態を保持できるようにするため。 ⑥組立実施。丸いゴムシート中央はすでに欠品とわかり、ガスケットシール剤を少しだけ使用しシール不足を補った。 ⑦分解と逆を行うだけ。入れ替わって組み付く場所もないので難しくはない。錆た内部ネジをステンレス製に交換。(コンタミ防止) ⑧組立完了。分解時と同様に仮止めナットで固定しリンクも組立。 燃料フロート部分のプラグに割れが入っていたようで軽く締めただけで折れてしまった。あとの2個も点検したところ、1個割れが有り3個共交換。 <キャブレターのエンジンへの組立> 2010年4月11日 ⑩左写真:各リンクを組立→一旦アイドルスクリューを緩め→一番下スロットル全閉位置を基準に、上中スロットの全閉調整するため 左ネジ2カ所を緩めて、また締付て、同調を取った。アイドルスクリューを元の位置に戻す。各キャブのミクスチャスクリューを全閉より 1.5CCW実施。 ⑪右写真:各リンクの組立→前から見て右側の下にあるオイルパイプは、リンク機構の動きを妨げていたので結束バンドで干渉をさけた。 写真には出ていないが、オイルタンク組付、吸入フィルタ組付、プライミング、フォロートドレンプラグよりエアー抜き、ヤマハ2サイクルオイル注油、 試運転、アイドリング回転約600~800回転で調整。エンジンから白煙が出てくるまでアイドルで運転実施した。 暖機運転を充分に行った後でオイルの白煙が出ていることを確認し、ボートを走らせてみた。 前進加速・減速・後進加速・減速・定速(低速・高速)の実施。 試運転実施:吹き上がりは、息つきなくスムーズに5000回転まで上昇!前進、後進、共に調子が復調した。 (調整に於けるメモ) 1)元どおり組みあがったら、パイロットスクリュを元どうりにする。(1.5回転CCW) アイドルアジャストスクリューを、ストッパーから離れるまで緩めて、各キャブのスロットルバルブの同調を取る。 スロットルバルブにある逆ねじを緩めバルブが全閉になっていることを確かめて締め付ける。 アイドルアジャストスクリュを元に戻し、エンジンをかける。 2)タコメーターを見ながら、アイドル回転数を調整。600rpm。 <キャブレター調整に関する事前調査>・・・バイク関係にたずさわった方に確認。 ケイヒン製のキャブレターであり、キャブ出口側に調整ネジがついておりミクスチャスクリューである。 A,組立後の運転状況 ①燃料濃い→高回転からの回転が早く落ちやすい・暖機運転後アイドリングしているときに止まってしまうことがある。 ②燃料薄い→高回転からの回転が落ちにくい・暖機運転後アイドリングしているときに回転があがって安定しない。 B,調整方向のための資料 出口側に、調整ネジ(燃料スクリュー・ミクスチャスクリュー)がついているときは、燃料流量を決めている。 このとき反時計方向に回す(開く)と、空燃比を高くする(濃くする)。回転数は下がる。 入口側に、調整ネジ(エアースクリュー)がついているときは、空気流量を決めている。 このときは反時計方向に回す(開く)と空燃比を低くする(薄く)。回転数は上がる。 C,基本となる調整位置 分解する前に何回転で調整されているのか各キャブレターを確認しておくこと。元に戻すことを基準とする。 空気流量を決めている、または燃料流量を決めているネジは、通常、全閉から1.5回転、緩めたところが基準となる。 3連キャブとも、その位置にしておき、上記 ①、②の事象により、3連とも同じように、緩めたり、閉めたりして 調整をしていく。もし、3連キャブのバランスをとらなくてはいけない場合は、負圧計などでバランスをとらなくてはならないが 装置がないと無理。 D,その他の確認 キャブ入り口側には、チョークバルブがついており、あまり、キャブの調子には影響がない。 奥側のバタフライバルブは影響があり、その周りのゴム部品が悪くなっている場合に 他からの空気を吸い込みおかしい場合もある。その場合は、エアゾールなどを吹きかけることで エンジン回転が変化したりする場合は、その可能性があるためキット部品が必要になる。 2次空気を吸ってしまうため。 E,3つのキャブレターバランス バタフライバルブ(スロットルバルブ)は3連の1個のみ、アイドルストップスクリューがおり そのキャブレターが同調基準となる。そのスクリューだけは触らないようにする。基準がわからなくなってしまう。 また必要により調整するが3つのキャブレター共 バタフライバルブの下に約0.5mmの ピアノ線等曲がりの無いものをはさんで、開き始めるときに落ちるように調整する。 ただしバタフライバルブに傷をつけてはならない。 F,洗浄方法 外せる部品はすべてはずし、洗ったあとエアーで通路をよく吹き飛ばす。 ヤマハ・キャブクリーナー(ムースタイプ)は、漬け置きすると効果がある。 吹き付けての作業はあまり効果はない模様。真鍮部品などは、黒くなる場合があるが、問題はない。 ゴム部品(ラバーパーツ)をはずしてから洗浄すること。 G,キャブレターのメーカーに ジェットだけのキャブは、レーシングカート、べスパなどに使用されており、 単純構造で壊れにくい。空気の流量により、燃料が霧吹き状態になるタイプ。空気流速で計量している。 Q:トリム調整の件 ・ネットでいろいろ確認していたところで下記のことがでていた。 エンジン・船体が修理できたら試す予定 Q:船外機をチルトアップ少し致しまして走るとボートはどのように走るのかなーと考えております 例えば、フロントが持ち上がるとか逆に下がるとか、なんか早く滑降出来るような気がしましたので、違うのかな~とか A:少しトリムアップして走りますと、バウが少しあがりステアリングの操作が軽くなります。 いっぱいにトリムダウンしますと、バウが下がりステアリングの操作が重くなり、停止状態からの発進加速がよくなります。 いっぱいにトリムダウンして発進し、プレーニングしたところで少しトリムアップします、速力計が装備されていれば、 スロットルを固定し速力が一番上がったところが最適のトリムポイントです。 <2010年 4月~5月末> ・生け簀カバー・ハッチの修理(初FRP、自宅とマリーナにて実施) INDEXへ戻る 生け簀カバーは表面のプラスチック剥がれ、ハッチは中折れ状態なので自宅に持ち帰り、(初)FRPで修理することにした。 2010年4月1日~4日 <参考:FRP硬化データ> 第1層生け簀カバーの表:主剤400g、硬化剤10g(2.5%)、室温18.5℃、湿度60%=約20分で硬化はじまりでそれ以上作業不可。 作業しにくい。液体は固まってしまい熱を持ち始め薄いポリエチレン容器を溶かした。 第2層生け簀カバーの表:主剤250g、硬化剤3~4g(1.5%)、室温18.5℃、湿度60%=約40分程度でFRP側で硬化はじまり、 液体硬化はなし。作業はしやすい。24時間後には十分固まっていた。 第1層ハッチの表:主剤400g、硬化剤4.7g(1.2%)、気温16℃、湿度33%=約1時間程度で硬化がはじまる。作業しやすい。 第2層ハッチの表:主剤200g、硬化剤2.5g(1.25%)、気温15℃、湿度34%=同上、約7時間後は7割程度固まっている感じ。非常に良い。 第1層ハッチの裏:主剤200g、硬化剤2.1g(1.5%)=50cm*50cmに丁度良い量、気温12℃、湿度60%=約1時間後に硬化はじまる。 第2層ハッチの裏:同上 その後、気温が10℃以上の場合は、全て、主剤100cc:硬化剤1cc を実施。時間を掛けてゆっくりと固まる。約1時間後に硬化がはじまり作業 もしやすい。 生け簀カバーとハッチの状況(船体修理でも使う電動工具:ディスクグラインダ+サンダーも調達) <準備> FRPセット(4kg、硬化剤、スポイト。薄計量カップ、アセトン、ガラスマット、ガラスクロス含む)=4800円と非常に安いが物は良い。 ローラー、ヘラ、調合カップ、ポリ薄手袋(100均50枚)、紙マスク、防護服(使い捨てつなぎ)は別に調達。 <生け簀カバーの修理>表面を覆っていたプラスチックを取り去ったため、端が薄く割れそうなためFRP補強+ペイント実施 INDEXへ戻る ①カバーを#60~100のペーパーで約1時間磨く。 ②ガラスマット(#420)を補強部に貼り付けられるように形をハサミで切る。 ③ガラスマット貼り付け:1回目で1層ガラスマットを貼り付け。半乾きの約40分後に更に4辺にガラスマットを貼り付け。ローラーで気泡を 抜きながら塗りつけ実施。気泡は白っぽく見える。気泡が抜けていると飴色。特にカーブ部分が難しい。ガラスマットの切り方しだいで、 自然に面に張り付くようにすると良い。カーブは少し小さめにカットし、小切れを乗せると無理がない。約24時間後には充分に硬化。 ④バリ取りをディスクグラインダー(1mm厚のステンレスカット用砥石利用)で実施。 しかし電動工具は特にグラインダーは音が凄いのでご近所迷惑必至。今は家の改築が近くで4件ほどやっているので、その音にまじる感じ で作業実施。 ⑤ディスクグラインダとサンダで凸凹をなるべく取った。 この方法で仕上げました。 良い方法は、ポリエステル100+タルク100+硬化剤1=ポリパテ で盛りつけ→乾燥→整形→ペーパー仕上げ実施。 塗装状態まではポリエステル以外は使用しないことがポイント! <ハッチの修理>:内部の木材(ベニヤ?)に水がしみこんでおりボロボロになっているので木材を取り去りFRPでハッチを固める。 INDEXへ戻る ①ハッチの内側状況(FRPが割れベニヤもボロボロ) ②水分を含んだベニヤ剥がし ③コテでベニヤ剥がし、FRP剥がしをやった。 ④プラスチック部(一層目)とFRPが分離しかけていたので思い切って剥がした。内部2層目のFRPを利用することにした。 ⑥ペーパー(#60、#100)で表面を良くこすった後、FRPを表面に施工するため穴部から溶剤がたれてこないようにテーピング実施。 ⑦ハッチ成形で平らに出来るよう骨材(アルミ複合材・・軽くさびなく強い)となるものを裏に前のベニヤと同じ大きさで簡易貼り付け。 ⑧ガラスマットをカット。カットの仕方で凸凹状態がかなり影響する。 ⑨ポリエステル主剤+硬化剤+調合カップとスポイト(13~16℃前後では100:1.1~1.2で24時間硬化) ⑩一層目にガラスマットを張り付けた後にガラスクロスを初貼り付け実施。カーブでも引っ張れば カーブになじんでくれる。手前の白い部分は最後のポリエステル染み込ませ前。 ⑪縁をグラインダーで削る ⑫内部1層目マット→アルミ複合材→マット→クロス→ (乾燥後)アルミ周り4スミにマット→クロス→クロスと空気を抜きながら積層実施 (乾燥後)削り過ぎた部分もマット→クロス→マット→クロス→マット→クロスで整形した。 (ポイント)アルミとガラス繊維は密着しないため、対策として、アルミ複合材に多数穴をあけ、空洞にならないように、 ガラスマットの細切れ繊維を詰め、ポリエチレンをしみ込ませた。1層目と2層目繊維が4辺部分の接着だけでなく、 穴を開けた部分でもつながるように工夫した。 ⑬電ドルを利用し中速でカット。デスクグラインダーより仕上面は悪いが様子を見ながらゆっくり切れる(安全面はイマイチ) ⑭ディスクグラインダーでカットした縁が鋭角で若干隙間ができている所もあり、ポリパテを縁、隙間に塗った。 縁は、丸みを帯びてペーパーで良い形に出来るようになる。隙間はしっかりと埋まり、かなり厚いFRPになった。 ⑮ポリパテ配合:ポリエステル主剤100:タルク(粉)100:硬化剤は主剤に対して1.2~1.5 程度 今回は30分程度で熱を持ち始め、ゲル化しはじめ、約半日でカチカチに固まった。ポリパテ仕上げに多用することにする。 ⑯現地での仮付け状況(good!) ⑰船室からの状況(ロックも問題なくできGOOD!) <ハッチ・イケスフタの整形とペイント> 2010年5月29~30日(晴れ) INDEXへ戻る ①イケスのフタが波打ったままだったのでマリーナでにポリエステル+タルク=パテで凹に盛り、固め、次の日にディスクで平面だしの実施。 ②約3時間かけ滑らかにフラットにした。一部エクボあるが時間もないので無視。 ミッチャクロン(クリア)というプライマー塗布を行いエアーウレタン(白)を塗布実施。 ③時間が掛かったがやっとできたハッチと生け簀のフタ。鮮やかすぎる白ですが色違いは無視するしかないです。 長期にわたり補修したフタを設置。割れたり薄かったりしていた物がここまで出来たので嬉しいの一言です。まずまずの出来具合です。 <船体の修理> 2010/4月10日~11日 INDEXへ戻る 2010年3月13日バウのガンネル下に岸壁に下から打ち付けられたFRP剥離がコインタッピング検査で判明。 FRP用ポリエステルは全て主剤100:硬化剤1~1.1程度でゆっくり固まるようにして補修の実施。 ①3月に見つかったミヨシ右舷側ガンネル下のダメージ。 ②マット→クロス→マット→クロスと気泡が入らないよう4枚積層実施 ③前の傷も6層補修。 ④前右舷下の当たり傷も6層補修。 ⑤内側のマット張り付け:ペーパーで面を荒らしてのマット、クロスを6層貼り付け実施。 <メーカー問合せ:親切丁寧に教えていただきました> ペイントの性質1:エアーウレタンというイサム塗料から発売しているスプレー型2液アクリルウレタン塗料があり、メーカーに確認した。 Q1、下塗り材として、お勧めなのは? ANS、サーフェースグレーというサーフェーサースプレーが自社から発売していて、適正です。別のメーカーの シーラー等でもペイントの吸い込み性がなければ問題は無いと思われます。 Q2、一部補修の場合、色が合わないため、車ボディー用スプレーをしてから、エアーウレタン(クリア)を塗った場合、 問題ないか? ANS、下に1液性ペンキ、その上に2液性のペイントの場合は、1液性側にチジミが生じる場合があります。 Q3、次回補修の際に、エアーウレタンを軽くペーパー掛けしての、FRP貼り付けすることは可能か? ANS、エアーウレタンを剥がしてから、FRPの貼り付けを行って下さい。エアーウレタンの上にFRPを貼り付けるのは お勧めできません。 Q4、エアーウレタン塗料部分にこすれ、傷が出来た場合の上塗りは可能か? ANS、細かなペーパー掛けをしてから塗るだけで問題ないです。 結論:手軽に2液性の光沢を出すことは出来るが、その後の補修などでは、FRPをその上にのせることは 考えない方がよいため、補修では、手間が掛かるようになる場合がある。上塗りの場合は問題ない。 ホームセンターでの確認:サーフェースグレーの場合は研ぎ出しを行ったりする。もしFRPのノンパラフィンの場合は、#300位のペーパーで キズにならない程度に面を磨き、シンナーで脱脂し、その上にエアーウレタンでも大丈夫。 またペーパーで磨かずとも、シンナーで脱脂したあと、ミッチャクロン・マルチ・クリア(TEROSON製)をスプレーしておけば、しっかりした 塗装ができる。(採用!) ペイントの性質2:日本ペイントマリンでマリアートF100(上塗り)、マリアートP100(プライマ)、マリアートAF(船底)がありメーカーに確認した。 <問合せ外の参考Q&A> Q1、中古艇を購入しました。塗り替えはどのようにすればよいでしょうか? ANS、 新艇時はピカピカだったFRP面も、5年10年経つうちにだんだん表面が劣化していきます。それをきれいに お化粧しなおすのが「ハル用塗料」「外板塗料(マリアートF100、F200)」です。 陸上保管なら、この「外板塗料」を船底も含めた全体に塗装してください。このとき、船底塗料が残っていたら、 すべてはがした上で「外板塗料」を塗装してください。海上係留なら、船底には船底塗装をして、ハル部分には 「外板塗料」を塗装してください。 注意:船底塗装された面に「外板塗料」がうっかり付着すると防汚効果が落ちてしまうので、塗装前に ビニールシートや新聞紙などできちんとガードしてください。 <問い合わせ内容 Q2~4> Q2、係留22フィートモーターボートに将来的に塗る場合は、各塗料をどの位購入すれば良いか? ANS、マリアートF100(上塗り)4kg*2缶、マリアートAF(船底)4kg*2缶程度必要。 エリアを等分し、この塗料量を容器に分けて、塗ると、厚み等を均一にできる。また刷毛の場合は難しく、いつも作業されていない 場合は刷毛後がでる。スプレーの場合は、簡易的な物だと、粘度が高いので、ペンキが出ない場合がある。プライマーと上塗りは コンプレッサー式のエアーガン吹きしないとだめ。船底は刷毛塗りで問題ない。 Q3、現在補修場所だけの保護で、エアーウレタンなどでしのぎ、将来的にマリアートを塗る場合、そのときはどうすればよいか? ANS、ペーパー掛けし、プライマーを塗れば、良い。FRPの場合だけよりも、プライマー等を塗って置いた方が良いが、上塗りでないため 紫外線などでプライマーが割れてきたりして劣化がはげしい。上塗りで紫外線保護が良い。 Q4、マリアートP100、F100を補修部に塗っておき、何ヶ月かあとに、マリアートで全塗装するばあいに、塗料は保管が効くか? ANS、通常は半年間有効程度で、完全密閉できた場合うまくすれば1年程度はもつかもしれない。 <2010年 5月~> INDEXへ戻る <GPS魚探取付> 2010年5月1日(晴) 購入魚探の紹介はGPS魚探コーナーへ ①振動子、水温計の電線は、他の電線と同様にバッテリー室からキャビンに延ばすことにした。 そのルートに一本使ってない電線があったのでナイロン紐を引っ張る電線に活用した。 ②電線を通過させているときに電源パネルを外していたが両色灯スイッチの電線が切れてしまった。 ラインの重みと腐食で断線しやすくなっていた模様。ライターとヤニ入半田で応急処置を実施したが 早めに各電線の入れ替え、スイッチの交換を検討した方が良さそうだ。 ③GPS魚探本体取り付け状況:電線は穴を開けないでキャビンカバーの間を通過するだけにした。 *2010年7月31日発信器の探査半径vs水深を計算してみた。 INDEXへ戻る 指向角14°の場合、水深20mでは2.5mが探査半径になる。トランサムと自分の釣りポジションはすでに3m位離れているので 底反応の真上に止めても、魚は真下にいないことになる。自分のポジションに近い生け簀に発信器を持ってきた方が良いのかも しれない。当然、ラインも真下に下ろせるように、流しを考える必要がある。釣り糸のtan角によるズレ具合を把握も可能。 YF-HB6520NF 2周波600Wの場合、200khz=14、50khz=54°を確認できた。表の計算が間違ってなければ、20m 水深で200KHz=5m円探査。50KHzで20m円探査。 「水深の1/4」 、 「水深と同じ円」 と分かりやすい親切設計とわかった。 <イケスの改善+補修> 2010年5月29日~31日(晴れ) INDEXへ戻る ①イケス内の清掃をしたら汚れで見えなかったドリル穴が見えた。2重底の中間へ貫通している模様。 ②FRP補修(3層)実施・・軽くペーパー掛け後、100:1のポリエステル(ノンパラ)でグラスシートを重ねた。 <ハッチの密閉化~洩れ箇所の確認> 2010年6月4日~6日(雨~晴れ) INDEXへ戻る ①ハッチの左ロック部から1滴/秒程度の多量の洩れ発見 原因はロックが強くしなりが大きいため割れたと思われる。 ②ハッチ対策でゴムシールとロックの微調整の実施 適度なロックになるように取り付け位置の微調整。 ③航海灯、両色燈のポールの上部より水漏れ発見(微量) (1滴/分程度なので後日、対策実施) <プロペラのグリースアップ> 2010年6月11日(晴れ) INDEXへ戻る 以前に購入していたグリースDをプロペラジョイント部に使用、この部分はグリースDでないと流れてしまう。 ①漁網固形物を取り除いた所 ②プロペラ周り ③9.9馬力もグリースD(液状グリース) <手すりの作成> INDEXへ戻る ②2010年9月28日ウッドデッキ材を利用した手すりを設計。 モダンクリエートさんに に素晴らしいものを作っていただきました! しかもお手頃価格! この上にウリン材(ウッドデッキ材)を取り付ける予定です。 <ロッドキーパープレート作成>2010年6月12日(晴れ) INDEXへ戻る ロッドキーパー2個をセット出来るようにウッドデッキ材(ウリン材)で作成 *ウリン材=ウッドデッキ材で海洋構造物などにも使われる耐候性抜群の、輸入木材。 ウッドデッキ専門店 モダンクリエートさんより、貴重な寸法のウリン材をいただきました。 <船底塗装>2010年10月2日~ INDEXへ戻る 2010/10月9~10日 水張り点検、補修・・・各エリアに排水部にウエスを詰めて、水を注入。水をためて、洩れが無いか確認した。 (非常に有効と思われた) INDEXへ戻る ドレンポートで水漏が確認できる。 トランサム水張試験(内部水漏50cc/分) 矢印にエポキシでシール実施でOKとなる 生簀水張試験(船底、床下洩れなし) 床下水張試験(船底水漏なし) デッキを指で押すと小さな穴から水が出た。写真の左のみ穴が空いており右は問題なし。エポキシでピンホールをふさいだ。 2010/10月9日~10日 主エンジン木のプレート交換、エンジン周り点検 INDEXへ戻る 足場パイプ3本とチェーンブロックで吊上 腐った木片を取出しマウント部も点検実施 初めての試みでしたが上手く吊れました。 2010/10月17日 ゲルコート刷毛塗り (ゲルコート(ライトアイボリー顔料入、スチレンモノマ)150cc:ジメテルエチルケトンオキサイド3cc:パラフィン6cc) ・・30分でゲル化、1Hで内部ゲル進行(20℃程度)、24時間でカチカチに固まる。 バウ、右舷側のゲルコート刷毛塗り トランサムの穴の形跡もFRPで見えなくした。 ゲルコート刷毛塗り後ディスク(ペーパー#60→#80)で整形 10月18日 エンジン周り作業 INDEXへ戻る チルト角調整板の取り付け(キシラデコート処理) <ギアオイルの交換> INDEXへ戻る 上の空気抜きネジと下のドレンを外す。高粘度のオイルが出てきました。 ギアオイル+シール2個+グリースD+アノード シャフトシールも交換。2個海水が侵入しない方向で組み付いている。外すのは、細いドライバー等で壊しながら、シールを傷つけないよう取る。 シールは、金属プレートをゴムでサンドイッチしたもので、外すには金属の一部を何とかめくって、持ち上げて無理矢理とる感じ。 ギアオイルは1本使い切った。浸食していたアノードも交換実施(塗装しないで使用) 2010/10月24~25日:船底塗装2回 INDEXへ戻る 雨が降っていない頃合いを見計らい船底塗装の実施。 下地は時間がかかったが塗装は一気に刷毛塗りできた。 時間をおいて、2回塗り実施。貝の付着しやすいエッジ部は3回塗り。船首の摩耗しやすいところは4回塗。 船台の当たっている部分は、車のジャッキで持ち上げて塗布。 船底塗料必要量:水線長*(吃水+全巾)=船底部面積 (例:6.2m*(0.86+2.8)=22.6平方m*2回=45.3平方m) 2010/10月30日:エンジン位置変更 INDEXへ戻る 船底位置とエンジンのプレート位置から見ると、1穴上げると良いとの アドバイスがあり。赤枠部分にゴムシートを重ねて入れ、ボルト1穴分エンジンを上げた。 結果的に、ボート滑走での抵抗が減った気がする。(船底塗装でそうなったのか不明) 2010/10月31日:マスト周りの水漏れ対策 INDEXへ戻る 割れた木のプレートが原因で水漏れしていたがゴムシートを入れることにした。 2枚のゴムシートは配線を通過させるため切目を入れて、2枚の切り目を90°向きをかえエポキシで接着。 組立て後、最後にマスト固定のため割りピンを入れて、テープで防水。ラインが切れてライトが付かなくなっていた。接続実施で復旧。 2010/11月1日 船体の磨き(ガンネルより上は今回行っていない) INDEXへ戻る 磨き方法は、 ①サンポールで黄ばみ、汚れを落とす。また激ピカなども良い。クレンザーはゲルコートに傷をつける。 ②軽く水洗い、乾燥 ③3Mリペアワックスを使用し、電動ドリルのワックス掛けセットで、塗り込み、磨きを実施。 ④3Mワックスを使用し、塗り込み、磨きを実施。リペアワックスだけでなくワックスがポイント。 ⑤最後に、電動ドリルワックス掛けセットの、羊毛パッドを利用し、磨きを入れる。 ⑥ゲルコートは、この作業で見違えるように光輝く。 注意:ゲルコートを、白くしようとペーパーなどで磨くと、キメがあらくなり輝きを失う。 その際は、3Mレストアワックスなどのキメの少し洗い、粘りのあるワックス で力を入れて磨くと良い。レストアワックスは、粘りがもの凄くあり電動ドリルも パワーのあるものが必要。 2010年11月7日~10日セルモーター補修 INDEXへ戻る 回らなくなったセルモーター 分解してみると、磁石1個に割れが発生し、噛み込みしてた。 無事に勢い良く回転する事を確認! 磁石をブレンドし写真位置に高強度接着し、各部品洗浄点検、 電源につながないときは手回しで滑らかに回転することが ウレアグリース塗布し復旧。 ネットで検索すると、磁石が剥が わかった。磁石部一式、カーボンブラシを予備購入。 れてこのような不具合が多い模様。 予備品購入済み。 2011年1月~ 1/9 アルミフラットバーを利用し枠を作成し、天板をPP板の取り付け 約1.5~2m波高を試走したところ、90%のしぶきを防げる感じ。あとの10%は横に風を受けたときにしぶきが横から入ってくる。 サイド・ウインドの作成・・・4/13 ・・・アクリル専門店に両サイドのアクリルを依頼実施。アクリルは、夏場冬場で1mで3mm位延び縮みするとのこと。 そのためネジでロックするような固定ではダメで、ゴムブッシング+ネジで固定する必要があるとのこと。 FISHー22のサイドグラスは、まさしくその構造でした。 本当は、ポリカーボネイトが、耐候性があるが、アクリルでも5~10年は大丈夫とのことで、透明アクリル5mmとした。 若干の緩やかな膨らみがあるが、少しはしなるので大丈夫とのこと。 塩ビの透明な物は、傷が付きやすいが、アクリル板よりも耐候性がある。またホームセンターで販売しているアクリルや 塩ビ板は、製造過程が圧延タイプ量産タイプで、柔らかく、工業用はプレスでの圧縮タイプで一枚一枚製造され硬い。 メーカーとしては、ミツビシ、スミトモ等 加工の際には、専用の回転方式のカッターを利用しないと通常のノコタイプでは、引っ張られてしまい割れてしまう。 ドリルで穴をあける場合は、ドリル(ハイスでok)を少し加工し、食い込みをなくさないと割れてしまう。 小さな穴をあけてから、大きな穴をあけるのは、割れやすく、いきなり大きなドリルで穴をあける方が良い。 長持ちさせるには、油脂類はダメ、ワックスもダメで、バケツ水に1~2滴中性洗剤を垂らし、泡立てて、下着の木綿ぼろ切れ 等で、洗浄する。 ・・・4月24日・・・ アクリル板の黒縁テープを実施。ペイントなのか、粘着テープ黒にすべきか迷ったが、カッティングシート(塩ビシート)を 透明アクリルに裏から貼ることにした。材質は塩ビで、街路で見る立て看板の文字に使われているもの。室外用で、5~6年は 耐候性があるとのこと。 30mmの巾にカットし、アクリルの裏から貼ったところ、以前の物よりも、黒く非常に綺麗に縁取りすることができた。 手前が以前のアクリルで、後ろ2枚が今回作成した物 ハッチの補強とペイント。5/21にペイント、取り付け実施。 INDEXへ戻る 自宅で裏にFRPを貼り付けておいたので、裏と表面にペイントすることにした。こんな感じですっかり綺麗になった。様子を見て問題が無い場合、 ペイントは、色の豊富なカーペイント(オートバックス)、バンパープライマー、この方法でどんどん綺麗にできそう。 カーペイント(ニッサン車用N-78 アイボリーホワイト)、ウレタンコート。ただし色が良い色があるかが問題。 裏塗りは、ニッサン車用N-5ホワイトを塗布。 2011/ 6/11 ブラケットが電蝕で亀裂発生・・・交換が必要となった。 ステアリング・ブラケット取り付け部(ネジ山を痛めずプレート除去完了) ネジが電触で固着、サンダーでナットをスリム化しプレートを外した 無事に交換終了 2011/7月16日・17日・30日・31日・8/1日~5日・・・ INDEXへ戻る ガンネル付近の補修と強化 INDEXへ戻る コインタッピング検査で剥離 内部にガラス繊維を詰めて 詰め物をして硬化した状態。 詰め物をディスクペーパーで 更にポリパテを空洞に充填し、その が見つかったためディスク ポリエステルとポリパテで満 裏から補強できないときは、 この整形したところ。まだ空洞が 上に、ガラスマット+クロスをポリエ #60で削りとる。 たした。 方法が良いかもしれない。 見られた。 ステルで貼り付け硬化したところ。 電装部分の改善(電装関係の入れ替え) INDEXへ戻る 改修前:スイッチ、電線に腐食多し 改修前:配線が半田で腐食も多い 改修後:パネルも電装も一新。ニス3回塗りで仕上げました。 新配線図 2011/8/21日 INDEXへ戻る エンジン、インペラー(水冷用ポンプ)の交換 エンジンからの冷却水の出方が少なく感じたので、インペラーの点検をした。 電触でなかなか緩まない4本のボルト 14mmボックスでゆっくり緩めた。 5本目のボルトを緩める。 ロアケース分離中 インペラーの羽根の向き 1=前。ニュートラル。後進用ギア 2=水ポンプの通路管 3=プロペラシャフト軸の入るところ、ノックピン2カ所あり 今回交換した部品(ガスケット*1、インペラー*1) 羽根のたわみ方向に注意した (羽根の向きはこの方向) グリースD、ワセリンを塗布 組み付け前中(揺さぶりながら無理に組み付けないようにした。最後になかなか組み合わなかったが冷却水が今までになく勢い良くでてきた! 組立後にエンジン試運転したところ エンジンカバーオイル供給口周りのパッキン作成 2011/9/4日 INDEXへ戻る タモ修理 釣行中にY型の左右が折れた。Y型の中に電触し 薄くなり折れたアルミチューブを何とかとりだした。 赤枠は素材が違うため電触薄肉になりやすい部分。 内部にアルミ丸棒を入れ込み接着補強。電飾しても折れないようにしタモをY型に差し込み接着。 柄の薄肉も寸詰加工。更にテープで防水保護。あと2年は活躍してもらいたい。 2011/9/19~20 魚探振動子をインナーハル対応にするためケースをFRPで成形 魚探等のケーブルがドアを経由していたので別ルート可能にした 2011/9/23~25日 INDEXへ戻る 船底の塗装~船底の検査 最終船底検査(タッピング検査)を船底全体を行った。問題なし。仕事上でFRP検査にも携わっているので神経質になりがちです。。 船内の整備(アンカー設置、燃料タンクベース作成)低重心化+タンク自体の安定化。 2011/10/15~16、30・・・ INDEXへ戻る 船台はマリーナより借用していたため いのせマリン日立さんにより購入。マリーナマネージャーも納得の船台で大きくてとても良い物を お手頃価格で売っていただきました。キャスターも問題なく使用でき、~25ftまでは搭載可能。錆び止めはPRICK(水性)というコーティング タイプのもので、錆も固めてしてしまうというものを使ってみることにした。使用分だけ取り出し10%の水で希釈し刷毛塗り。塗布時は乳白色で 乾燥すると透明になり鋼材がテカテカになった。2度塗りが必要で3度塗りはだめ。薄い方が強く剥がれにくいとのこと。細かな錆の集まりに たらすと、錆が一体化する面白い錆び止め。 塗装は油性ペイントで塗料用シンナーで薄めるタイプで2回塗りがよく、最後にプリックを最後に 上塗り1回の予定。10/29に油性ペイントを1回塗ったが、十分と思われたため。この上にPRICKを塗布して終了とした。 今回のこの作業で使用した塗料は、あかさび色1.6kg、PRICK約2.5kg。 結果は、思った以上に水をはじき、光沢も素晴らしい!新品同様の船台になりました。 錆止塗布前の下準備(ゲスト応援があり助かりました) PRICK(水性)5kg入り 10/29、30さび色でお化粧後(サビテクト1.6kg) ロッドホルダーを左舷にもつけることにした。右舷はネジ・ナットで固定したが木ねじ方式の方が楽にしっかり固定できた。 アクセスポートの設置(108mmで穴が開くようにした) 穴位置(5mm下が良かった) ウリン材でプレートを作成、内部に木材を入れ、FRPをはさむようにして木ねじ止めで固定(木ねじ5mm*60mm) リガーロッドホルダー設置状況(5mm木ねじ、6mmボルトナット) アクセスポート(ヤマハ純正、4mm皿ネジ、ナット)を取付 ウッドデッキ(ウリン材)は耐候性抜群とのこと、しかしPRICK(水性)を水30%で薄めて、2回染み込ませれば、耐水性が 増すとメーカーに確認できた。(以前は、木材用、鉄用と販売していたが、現在PRICKは共用できるものに変更したとのこと。 1)ウッドデッキの色をそのまま活かしたいとき ・ヤニ等を除去するために、布にシンナー等を含ませ、ウッドデッキのヤニを溶かすようにふき取る。 ・乾燥したら、PRICK原液を水30%で希釈し、ウッドデッキに染み込ませるように塗る。 ・乾燥したら、再度、同様に塗布。 ・乾燥したら、そのまま使用し、もしまた耐水性がなくなってきたと感じたら、同様に塗布する。 2)ウッドデッキの色以外を使用したい場合 ・ヤニ等を除去するために、布にシンナー等を含ませ、ウッドデッキのヤニを溶かすようにふき取る。 ・乾燥したら、好きな色のニスを塗布。 ・乾燥したら、PRICK原液を水30%で希釈し、ウッドデッキに染み込ませるように塗る。 ・乾燥したら、再度、同様に塗布。 ・乾燥したら、そのまま使用し、もしまた耐水性がなくなってきたと感じたら、同様に塗布する。 2012/4月28日~5月5日・・・ INDEXへ戻る 1)魚探の取り付け 土質を知りたいためFCV-627を購入取り付け実施。振動子はトランサムに取り付けしたところ 泡噛みもなく時速12ノットまで問題なく土質・魚サイズも判定してくれる。 2)ロッドホルダーの右舷設置 今までクランプ方式でラークを利用していたが、首を振れるダイワ速攻に変更。据え付け型にして ワンタッチで外せるようにした。 3)右舷手すり取り付け 今までゲスト用に左舷のみ取り付けていたが、右舷にも取り付けた。転落防止で安全性を高めることができた。 4)後部シートの蝶番取り付け。 5)ステアリングケーブルの潤滑剤さし。マリーン用オイル(スプレー)で洗浄するようにたっぷり入れたところ、かなりハンドリングが良くなった。 ハンドルの後ろについている部品。円形のギアでワイヤを延び縮みさせている。 ワイヤーを外し、洗浄中の所。(ワイヤーを交換すると良いと判断) 6)インペラーケース交換等    インペラーのケースの交換前と後 インペラーの交換 ゴムサポート、ゴムの交換 2012/8月 INDEXへ戻る 1)ドアの更新 ドアの下がボロボロで開け閉めするだけで木屑がでるため思い切って軽いウッドデッキ材(レッドシダー)で作成。 3日間+自宅で4時間かけて製作 交換前のドア ウッドデッキ材(レッドシダー)と裏に オイルステイン(レッドオーク)2回塗装 一部ラワン材、ベニヤで製作 +ブリック(60%)に水(40%)で防水処理+黒シーリング材 このプリックという商品、船台でも使用したが、木でも鉄でも防水できるので多用途で良いです。 木の防水の場合:①オイルステインで好きな色にして乾燥させる。オイルステインの場合は、木にオイルを染み込ませて色付けする模様。 ②プリックを水40:プリック60で希釈して、塗布する。プリック1回目は木に染み込んでいく。 ③プリック1回目が乾ききる前に2回目を塗る。これは1回目が染み込んで乾いてしまうともうプリックが木に染み込まなく なるためだそうです。 ④実際に使用したところ、オイルステインでは、水が染み込むようだったがプリックを塗って乾いたあとは、完全に 水を水滴状にしてはじいてくれている。 ⑤1年に1回くらいプリックを塗ることで、色あせてきた色も、また元の色に戻るとのこと。メンテも楽です。 2012/12月 INDEXへ戻る 1)船台キャスターの更新 キャスターのボールベアリングが錆び付き、その後、ボールが抜け落ちてしまいガタガタだったので充分な強度を持つキャスターに交換。 溶接もアセチレンガスも30数年前に実習したのみでしたのでマリーナマネージャーに多大な協力を得て短時間で行うことが出来ました。 古いキャスターの溶接部をアセチレンガスで その後若干残っている溶接後をサンダーで 少し大きめの6mmの鉄板を1600円*2枚購入し溶接。 溶かしてとりました。サンダーでは2日かかっ 取り去り、平らにしました。 キャスター取り付け用の穴は溶接棒で溶接するようにして てもとれなかったかも・・・ 穴をあけました。 角をサンダーで丸くして、油性錆色の錆び止め入りのペンキで塗りキャスターを取り付けました。 今までのキャスター。 これでより安全に船を移動出来るようになりました。ただしグリースアップを半年に一回はして おかないと、シャフトが抜けなくなり、メンテもできなくなるようです。 2)マリンコンパスを取り付けました。 いつもGPS頼りですがいざというときに帰港できるようにコンパスを取り付けました。 3)中間船検を受審しました。 前回は、いのせマリン日立さんにお願いしましたが、今回は自分で受審してみました。 早く受審できるポイントは、 (1)エンジン整備記録を申請時に提出する。 (2)法的備品を見易い場所に揃えて置いておく。特に信号紅炎は期限切れに注意(今回SM96新品をオークションで購入) (3)事前に停泊灯、両色灯が点灯するか確認しておく。 受審時 (1)黒球はこの船では必要ないが釣り(漁労)時には付けておいたほうが良い。但し現在の大きさは25cmしかなく本来の大きさの 30cm以上のものを揃えておき漁労時に掲げておくと、突っ込まれたときにこちらが相当有利になる。この25cmの黒球は前の オーナーからのもの。とりあえずは積載しておきます。 (2)救命胴衣でボンベ式のものはボンベを外して、使用済みでないかチェックされていました。 (3)定員人数の数字が見えにくくなっていたので、送ってくれるとのことでした。 (4)救命胴衣格納場所の表示が見えにくくなっていたので、100円で送ってもらうことにしました。 (5)航海灯について、この船の大きさでは写真の○(停泊灯、両色)しか必要なく、□(マスト灯)は停泊灯と混同され、紛らわしいため 点灯しないように、電球をとっておくように指示を受けました。 (6)船体のFRP修理部を確認して、問題なしとの判断を受けました。 3日後に下記のように書類が送られてきました。 救命胴衣のシール、定員6の表示(サービス)、新ステッカー2枚、船検手帳、各種説明チラシ。 これで次回船にシールを取り付けて、完了となります。普段から整備をおこたらなければ、問題なく船検は終了することが 分かりました。この地域は月曜の検査日がおおいので土日の釣りのついでの受審が良いようです。 郵送されてきたシールや書類 ドアの脇についていたチーク板を再度取り付け・救命胴衣格納場所シールを貼り付け 福真丸(引渡し前の写真、前日にはサブエンジンインペラー交換、ギヤオイル交換、プロペラシャフトにグリースD塗布実施)       INDEXへ戻る HOMEへ戻る |

|||||